O ano era 2009 e eu buscava encontrar meu lugar no mundo. Era preciso engrossar minha voz e entender quais eram minhas as ideias todas que eu carregava para então conseguir espantar os vultos ainda vivos e superar a vertigem das grandes montanhas mineiras.

A essa altura já estava há dois anos morando em São Paulo, e já havia entendido uma porção de coisas. Sabia que a passagem de ônibus era R$2,30, que a ladeira da Penha era bastante íngreme e já tinha entendido que era imprevisível a duração do trem entre a Barra Funda e a Lapa, onde toda semana encontrava minha analista. Aliás, também sabia que era impossível prever quando deixaria de sofrer — esse questionamento que também encontrava semanalmente pelos lados da Lapa — ou quanto tempo levaria para o ônibus cruzar a Fernão Dias e me deixar ora na rodoviária azulejada de Itajubá, onde vivem homens mudos, ora no Tietê, onde o barulho me desorientava

Acontece que nessa épica negativa — às vezes lancinante — em que o fim do arco-íris sempre se mostrava espelhado e o pote de ouro fugia no ônibus anterior, eu ia me esquivando das definições todas. Não sabia o que era mais meu: o avô poeta, figura cheia de camadas cujas frestas sempre me encantaram; o tio prefeito que fazia luzir meu gosto já manifesto pela política, e que, como diria Drummond, não convém lembrar agora; a mãe professora, que falava sempre de forma clara para grandes grupos de observadores atentos; a irmã que desde muito havia saído de casa; o irmão que me ensinava a decidir; etc, etc, etc. Era um menino de quatorze anos que não sabia se casava ou comprava uma bicicleta.

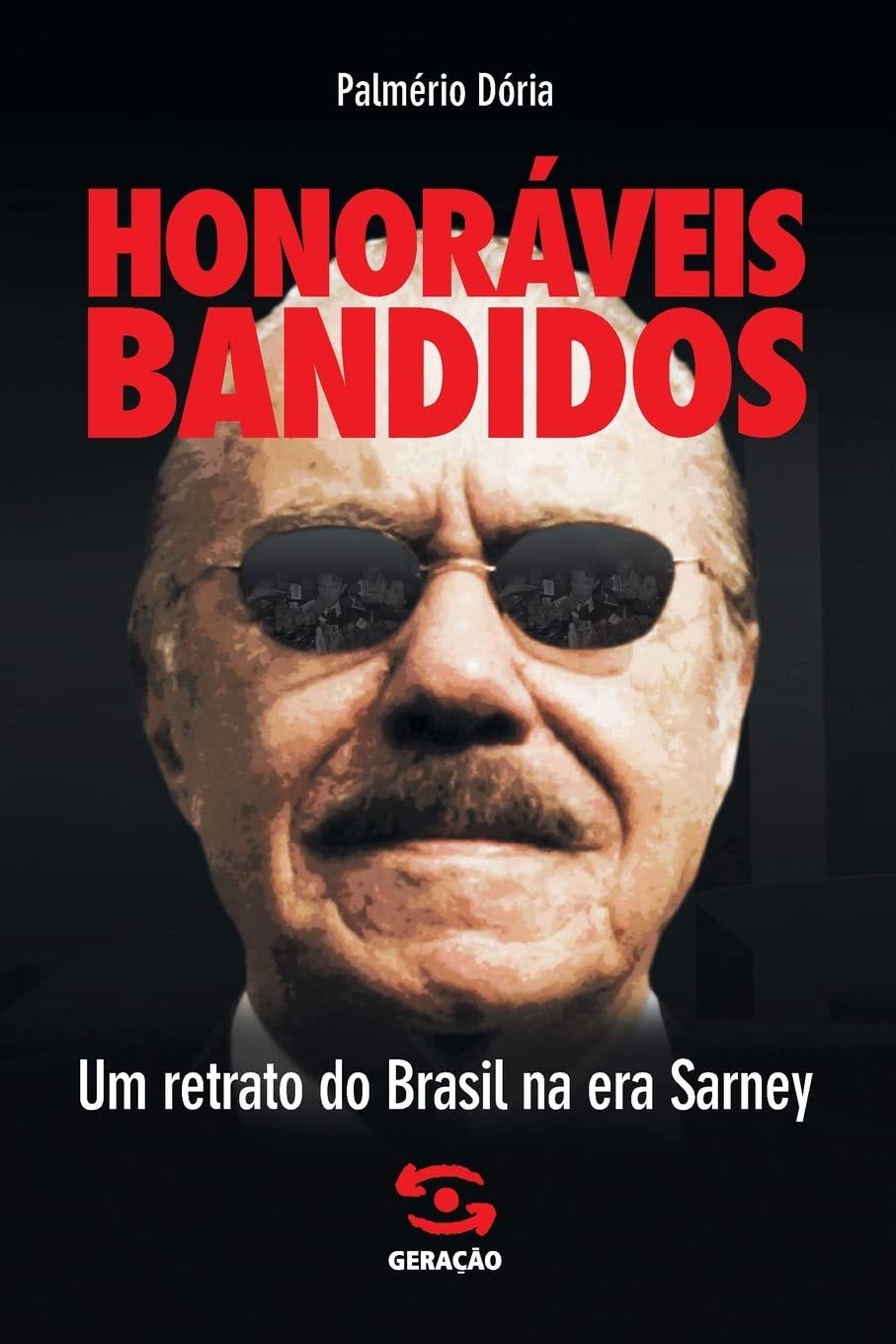

E tudo isso dito, dá o contexto necessário para que se compreenda quando, no Natal de 2009, pedi o livro Honoráveis Bandidos de presente. Era um livro que, não me lembro bem como, havia me chamado a atenção e me despertado a curiosidade. Eu que não era grande leitor, queria ver de perto o “retrato do Brasil na era Sarney”. O livro prometia contar os detalhes da corrupção generalizada que havia há anos no Maranhão — quando ainda a revolta contra a “corrupção” não havia se corrompido sob o domínio dos movimentos de direita —, prometia desvelar todo o funcionamento de uma “organização criminosa”, essa instituição brasileiríssima que, ao contrário do que meus quatorze anos supunha, não vivia de capuz e estava todo dia na tv (afinal, a tal “era Sarney” estava mais viva do que nunca, uma vez que o homem com cara de mafioso que figurava na capa do livro era o presidente do Senado).

Eu sei que a leitura daquele livro me impressionou sobremaneira e, para encurtar a história, me fez, no começo do ano seguinte enviar um e-mail para Palmério Dória, autor daquela investigação enorme e dono de uma coragem que me inspirava. Lembro de pensar: como é que esse cara ainda está vivo?

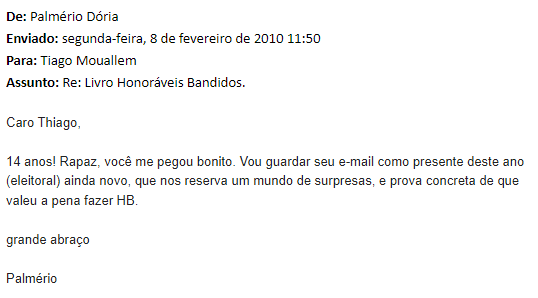

Reler o e-mail enviado quase quinze anos atrás foi engraçado. Ao modo de um adolescente de quatorze anos, fiz questão de dizer da minha admiração pelo homem de peito aberto que conheci naquelas páginas (ele, não o Sarney). O parabenizei pela “esperteza” e o agradeci pela “enciclopédia”. A minha surpresa foi quando, 23 horas e 55 minutos depois, chegou aquela resposta tão generosa.

A mensagem me deu uma potência danada (a analista da Lapa deve ter adorado!). Foram várias coisas ali que me fizeram explodir a cabeça. Recém saído da cidade pequeniníssima, apartada de tudo e de todos, e recém chegado à cidade outra, impessoalíssima, eu tinha a perfeita dimensão do que era o anonimato. Então, do nada, eu estava conversando com aquele cara importante que sabia de tudo e punha a boca no trombone. Foi inacreditável ser reconhecido pela pouca idade, entender que o livro tinha sido feito, e que minha mensagem, de algum modo, também preenchia de sentido aquela produção. Enfim, ali entendi que valeria muito mais a pena observar criticamente as coisas do que qualquer outra coisa.

Sem saber, Palmério Dória me apontou um caminho claro, que já estava aberto e me fazia entender melhor quais daquelas coisas familiares eram minhas — não à toa, hoje gosto de escrever como meu avô, sou professor como minha mãe, saí cedo de casa como minha irmã, e aprendi a levar meus desejos a sério como meu irmão.

Enfim, hoje a passagem já passa dos cinco reais, eu já não moro na Vila Carrão e há muito não frequento a rodoviária de Itajubá. É verdade que ao longo dos anos enviei outros e-mails ao Palmério, que não me respondeu mais. Mas tudo bem, hoje também vivo deixando e-mails sem resposta.

E essa semana, ao saber que Palmério de fato não mais responderá aos e-mails entusiasmados de seus leitores, me calei. Sei muito pouco sobre o jornalista, que também nada sabia de mim. Mas na sexta-feira, quando li sobre sua morte, me lembrei desse e-mail, dessa história, e me calei triste. Triste e mudo, pensativo como os homens que me recebiam e de mim se despediam, pintados no painel de Itajubá.